L’austérité, le grand braquage !

Eléonore Merza Bronstein

Secrétaire fédérale, MOC Bruxelles

« Austérité ».

À Bruxelles comme dans le reste du pays, les gouvernants (ou aspirants) n’ont que ce mot à la bouche. Il faudrait faire preuve de « sérieux », il faudrait faire des « efforts », il n’y aurait pas d’alternative. Un récit martelé depuis un demi-siècle, et toujours le même refrain : celui d’une catastrophe annoncée, d’un horizon indépassable. La dette commanderait, les sacrifices seraient inévitables. Mais évidemment pas pour tou·te·s.

et « raisonnable », une rationalité froide, elle est en réalité un projet politique et économique qui, sous couvert de « nécessité », enrichit toujours plus les un·e·s tandis qu’elle appauvrit les (nombreux·ses) autres. L’austérité est une construction, elle est toujours un choix qui traduit un rapport de force : elle redistribue les richesses et les droits, elle organise qui doit renoncer et qui peut accumuler. En Belgique, 1 % des plus fortuné·e·s détiennent un quart de la richesse totale. L’austérité n’est donc pas une parenthèse économique, c’est une arme idéologique, c’est une matrice politique. Le comprendre, c’est déjà commencer à la contester.

Ce numéro de Mouvements en apporte la démonstration : en se déployant, l’austérité n’apporte non seulement pas une meilleure redistribution ni la stabilité promise, elle mine au contraire la santé publique, démantèle les services publics, creuse les inégalités entre femmes et hommes, prive les jeunes de perspectives, tout en consolidant les positions du capital. L’austérité est un projet de maintien d’un système économique qui profite essentiellement aux plus riches, système qui ne peut se maintenir qu’en s’accaparant toujours plus de richesses collectives. Partout, des résistances s’organisent car l’austérité n’est pas un horizon indépassable.

Dans les syndicats, qui rappellent que la réduction du temps de travail et une taxation accrue des grandes fortunes constituent des leviers concrets pour financer des politiques solidaires et redistribuer les richesses. Dans les mutualités, qui défendent une conception du soin comme bien commun et non comme unique dépense, indissociable de la justice sociale et de l’écologie.

Dans les collectifs féministes, qui dénoncent l’invisibilisation du travail du care et les réformes qui frappent d’abord les femmes, et parmi elles surtout les plus précarisées, les femmes racisées, les mères solos. Et jusque dans les quartiers populaires, à Bruxelles et ailleurs, où des initiatives citoyennes expérimentent ou renouent avec d’autres manières de faire société, de mutualiser, de créer, de prendre soin ensemble.

Sept contributions composent ce numéro, chacune éclairant une facette du projet austéritaire et révélant, en creux, les chemins d’alternatives possibles.

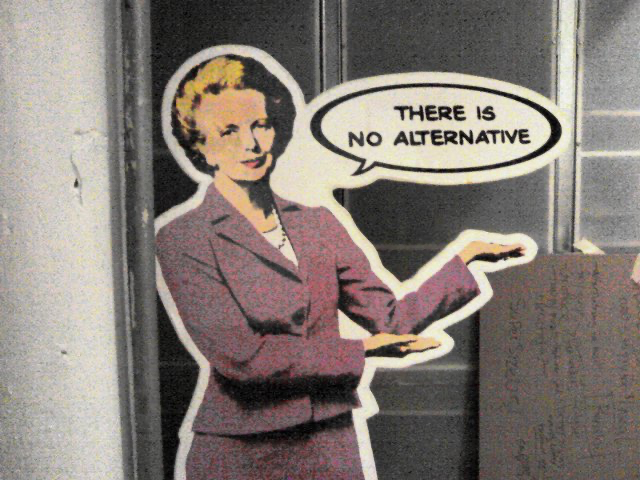

Il s’ouvre sur une critique du TINA, qui interroge la manière dont le fameux « There is no alternative » dépolitise l’austérité et neutralise le débat, au moment même où l’urgence écologique exige des choix clairs et courageux. La CSC Bruxelles revient sans concession sur quinze ans de politiques budgétaires restrictives et en montre les effets destructeurs sur les travailleur·ses et sur les services publics qui, on le sait, sont le patrimoine de celles et ceux qui n’en ont pas.

Xavier Dupret, économiste, fait le point pour nous sur l’historique de la dette régionale bruxelloise et sur les options politiques pour sortir de l’impasse. Le CADTM propose une réflexion sur la dette comme instrument idéologique, prophétie auto-réalisatrice instrumentalisée pour justifier les coupes, là où un audit citoyen permettrait de rouvrir le champ démocratique. Un plaidoyer de l’économiste Johan Seynaeve en faveur d’un impôt sur la fortune souligne ensuite l’importance de cet outil pour financer une véritable transition sociale et écologique. Plongée ensuite dans le projet Caruna sur la place des soins dans la société de demain, qui oppose à la froideur comptable l’exigence de démocratie et de solidarité. La Mutualité Chrétienne y défend une approche écologique du soin ainsi qu’une justice de genre dans les pensions. Enfin, Vie Féminine démontre combien l’austérité frappe d’abord les femmes, limitant leur autonomie et leurs perspectives.

L’automne social et politique s’annonce combattif, avec de nombreuses attaques et autant de batailles à mener face aux coupes budgétaires annoncées qui s’annoncent dévastatrices. Le MOC et ses organisations constitutives, et le mouvement social dans son ensemble, devront continuer à y jouer un rôle moteur, notamment lors de la manifestation nationale du 14 octobre 2025.

En réunissant ces voix dans Mouvements, nous ne nous contentons pas de documenter les ravages de l’austérité, nous voulons montrer qu’un autre récit, une autre politique, une autre économie sont possibles et qu’il existe toujours des alternatives.

Car résister, c’est aussi reprendre la maîtrise du langage, réaffirmer que la démocratie ne se réduit pas à gérer les contraintes. En brisant le mur de l’austérité, nous rouvrons le champ des possibles, notre capacité collective à dire « nous » autrement, à reprendre la main sur nos vies.

L’austérité n’est pas une ligne d’horizon, pas une fatalité, c’est une frontière politique.

Et nous avons le pouvoir de la franchir. Ensemble.