« Nos Assiettes, nos Luttes : l’alimentation est aussi politique !

Manger est un acte politique. Chaque bouchée est le reflet d’un système économique, social et environnemental où s’entremêlent inégalités, exploitation et résistances. Si les mouvements sociaux s’intéressent à l’alimentation, ce n’est pas par effet de mode, mais parce qu’elle est au cœur des luttes contemporaines : justice sociale, écologie, féminisme, antiracisme, anticolonialisme etc.

L’alimentation révèle des fractures sociales abyssales. L’accès à une nourriture saine et abordable est loin d’être une évidence pour tou·te·s. Pendant que certain·e·s peuvent se convertir au bio et aux circuits courts, les plus précaires subissent la malbouffe, le prix exorbitant des produits frais et la désertification alimentaire des quartiers populaires. Cette inégalité n’est pas un hasard : elle est le fruit d’un système qui privilégie le profit au détriment du droit fondamental de se nourrir dignement.

Il est aussi impossible d’ignorer l’impact écologique de l’agro-industrie. Déforestation massive, appauvrissement des sols, pollution des eaux, souffrance animale : l’agriculture intensive saccage la planète au nom de la rentabilité. Face à cela, les luttes paysannes, les coopératives alimentaires et les initiatives de souveraineté alimentaire redéfinissent les termes du combat : produire et consommer autrement, en réhabilitant les savoir-faire locaux et en défendant des modèles agricoles respectueux du vivant.

L’alimentation est un enjeu féministe. Dans le monde entier, ce sont majoritairement les femmes qui assurent la production et la préparation des repas, souvent dans des conditions précaires et invisibilisées. Elles sont en première ligne des luttes pour la souveraineté alimentaire, tout en subissant les injonctions contradictoires liées à la nutrition et au corps. Reconnaître leur rôle et leurs revendications est essentiel pour construire un système alimentaire plus juste et égalitaire.

L’alimentation est aussi un enjeu de lutte antiraciste, profondément marquée par l’histoire du colonialisme qui a façonné les systèmes agricoles, et l’exportation forcée de ressources agricoles, les habitudes alimentaires et les rapports de pouvoir économiques et culturels.

Aujourd’hui encore, les accords de libre-échange favorisent l’importation de produits transformés au détriment des agricultures locales. Des institutions comme le FMI et la Banque mondiale ont imposé des politiques d’ajustement structurel, affaiblissant l’agriculture vivrière et rendant de nombreux pays dépendants des importations alimentaires.

Derrière nos assiettes, il y a des mains. Celles des ouvriers agricoles surexploités, souvent immigrés, privés de droits et invisibilisés. Celles des populations expropriées pour laisser place aux monocultures destinées aux grandes surfaces du Nord global. Et celles de celles et ceux dont la culture culinaire est moquée, folklorisée, gentrifiée quand elle devient tendance ou tout simplement appropriée lorsqu’il s’agit de réécrire l’histoire et de légitimer un projet colonial et/ou d’occupation. Se battre pour une alimentation juste, c’est aussi reconnaître ces réalités et lutter contre ces injustices systémiques.

Face à ces constats, des résistances s’organisent. De la ZAD aux cantines solidaires, des AMAP aux luttes pour le droit des travailleuses·eurs agricoles, des voix s’élèvent pour une alimentation libérée des logiques d’exploitation. Reprendre le contrôle de nos assiettes, c’est reprendre le contrôle de nos vies. Il est temps de (re)considérer l’alimentation comme un levier essentiel des luttes sociales. Manger autrement, c’est résister.

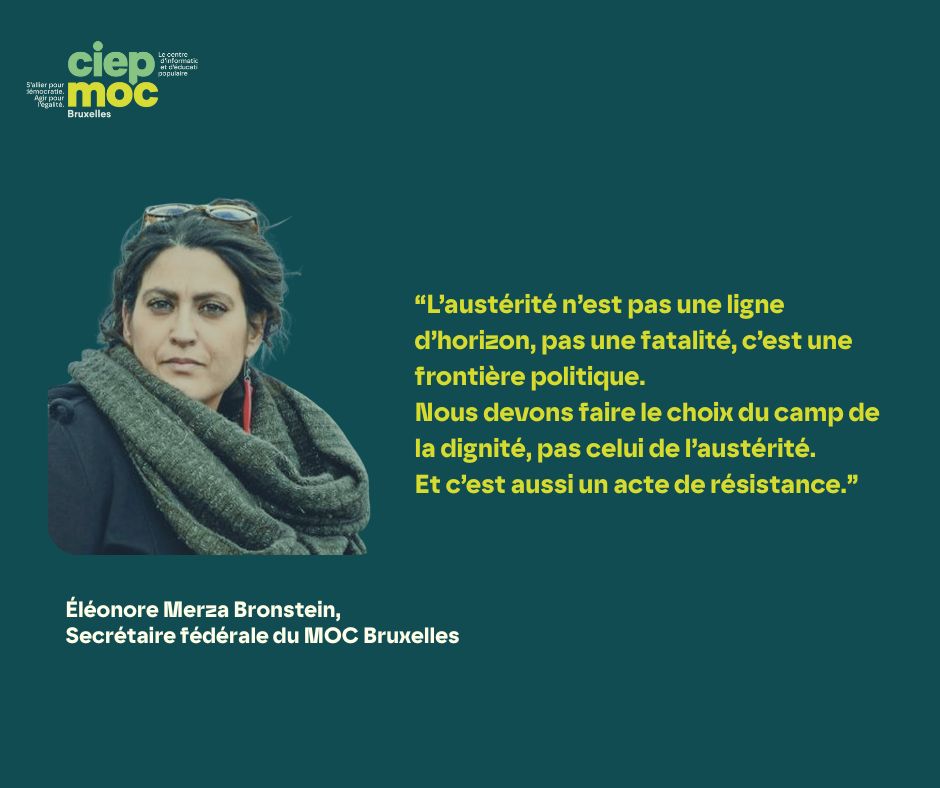

Eléonore Merza Bronstein – Secrétaire Fédérale du MOC Bruxelles

Téléchargez le N°17 de Mouvements en cliquant ici.

(Si le fichier ne se télécharge pas directement, faire un clic-droit puis « enregistrer-sous »)