Par Ugo Palheta,

Professeur à l’Université de Lille 3,

Auteur de « La possibilité du fascisme », Ed. La Découverte, 2018

L’élection récente de Bolsonaro au Brésil a mis en lumière un fait politique de première importance : le danger fasciste est de retour, en Europe et dans le monde. Bien sûr, les fascistes n’avaient pas disparu, même dans l’immédiat après-guerre, mais on pouvait imaginer qu’ils seraient condamnés pour longtemps, sinon pour toujours, à la marginalité politique, tant la Seconde Guerre mondiale – et en particulier le génocide des Juif.ve.s et des Tsiganes – avaient démontré le caractère effroyablement meurtrier de leurs « idées ».

Et pourtant, en se rendant méconnaissables par une transformation de leurs discours et un usage habile de la scène électorale, les extrêmes droites ont actualisé l’héritage fasciste, sous des formes diverses dépendant en partie des traditions politiques de chaque pays : celui d’un projet nationaliste extrême et ultra-autoritaire, visant une renaissance nationale par l’écrasement de toute contestation (sociale, politique, intellectuelle, journalistique, artistique, etc.), en particulier le mouvement ouvrier, et l’annihilation de tout ce qui est perçu, par eux, comme un élément de division du corps national (essentiellement la présence sur le sol national de minorités ethno-raciales constituées en « ennemi intérieur »).

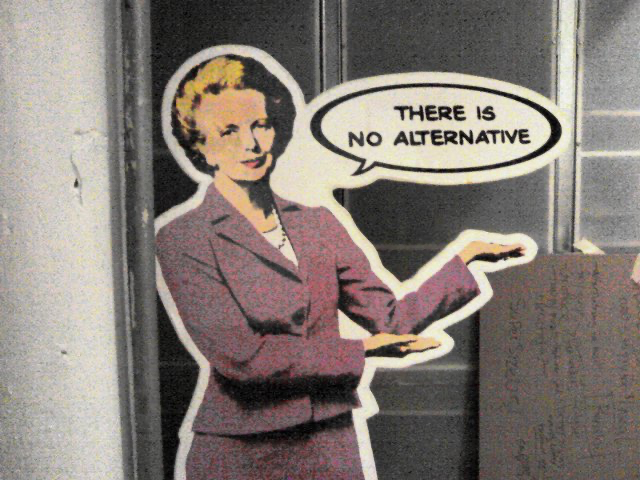

La résurrection du fascisme est une conséquence de l’offensive néolibérale menée dans les années 1980 et de l’apparent triomphe du capitalisme : en rognant progressivement toutes les conquêtes de la gauche et du mouvement ouvrier, les classes dirigeantes sont parvenues à rétablir en partie les profits (qui avaient baissé dans les années 1970) mais ont également sapé, peu à peu, les conditions d’une domination politique stable et pacifique. Elles ont rendu de plus en plus difficiles l’obtention du consentement de la majorité de la population à l’ordre existant, les politiques imposées ne pouvant à terme que délégitimer les partis qui se succèdent au pouvoir.

Or la classe dominante n’a pas seulement besoin, pour reproduire sa domination, de dégager des profits ou de contrôler les moyens étatiques de répression ; il faut encore que ses représentants politiques, et plus profondément son ordre politique et économique, soient perçus comme légitimes en apparaissant notamment en mesure d’assurer le bien-être matériel des populations. C’est cette capacité hégémonique de la bourgeoisie qui est mise en crise, aboutissant à ce fait étrange et apparemment paradoxal : le capitalisme n’a plus d’adversaire à sa mesure depuis le déclin du mouvement communiste international et n’est guère menacé par des soulèvements révolutionnaires, du moins pour l’instant, mais il apparaît instable et fragile politiquement.

Face à cette instabilité, qui exprime une montée des mécontentements sociaux peinant à se cristalliser politiquement, les classes dirigeantes ont eu tendance au cours des deux dernières décennies à adopter des politiques de plus en plus répressives : encerclement sécuritaire des quartiers pauvres, dont les habitants, en particulier les jeunes hommes non-blancs, sont systématiquement harcelés et contrôlés par la police ; criminalisation des mouvements de contestation, y compris de l’activité syndicale, même dans ses formes modérées ; contournement des assemblées élues au profit des pouvoirs exécutifs ou d’instances non-élues (la Commission européenne par exemple) ; imposition par ces instances de politiques néolibérales et d’une gestion austéritaire.

Ainsi a émergé un néolibéralisme autoritaire qui peut sans nul doute permettre aux gouvernements d’aller plus avant dans l’entreprise de liquidation des services publics, de la protection sociale et du droit du travail, mais dont on voit mal comment il pourrait inaugurer un nouveau cycle de prospérité économique et permettre aux possédants de stabiliser durablement la situation politique. Une dynamique de fuite en avant pourrait dès lors amener certains secteurs de la classe dominante à considérer, comme c’est déjà le cas dans certains pays (en Inde ou au Brésil par exemple), les avantages possibles de mouvements d’extrême droite qui ont conquis une audience de masse, essentiellement électorale.

S’ils y sont parvenus, c’est essentiellement en jouant des armes de la xénophobie et du racisme. Les fascistes ont largement profité du fait que les partis dominants n’ont cessé de diffuser l’idée que l’immigration et les immigrés constitueraient un « problème » (à traiter, à résoudre), ou plus précisément la source de difficultés – chômage, délinquance, etc. – pourtant imputables à leurs politiques. Dans un contexte d’accroissement de la concurrence sur le marché du travail mais aussi d’offensive néo-impériale des puissances occidentales (nommé « guerre contre le terrorisme » depuis le 11 septembre 2001), il a alors été facile à l’extrême droite de diffuser son venin nationaliste, xénophobe et raciste, notamment en faisant des musulman.e.s une « cinquième colonne » menaçant la sécurité et l’intégrité culturelle d’une nation mythifiée.

L’extrême droite n’est certainement pas la première option des bourgeoisies mais, dans une période où le capitalisme apparaît durablement essoufflé, certaines fractions peuvent être tentées de proposer des alliances (voire à favoriser directement leur accès au pouvoir) à des partis proposant d’en finir plus énergiquement avec les résistances sociales et politiques. D’autant plus que ces partis n’ont rien d’anticapitalistes : leurs discours de déploration sociale ne considèrent les classes populaires que comme des victimes passives, tout juste bonnes à leur apporter des suffrages, non comme le sujet collectif d’une lutte politique, et leurs critiques visent seulement la dimension financière et mondialisée du capitalisme (ce que Marine Le Pen nomme le « mondialisme financier »), si bien que les propriétaires des grandes entreprises – bien souvent occidentaux et blancs – ne sont généralement pas nommés.

Ni dans l’entre-deux-guerres ni dans la période contemporaine le fascisme ne constitue une alternative au capitalisme. Au contraire, quand il parvient au pouvoir, le fascisme invente une forme nouvelle d’État qui pousse jusqu’au bout les tendances autoritaires inhérentes au capitalisme. Même quand il s’affublait du qualificatif de « socialiste », il ne remettait en rien en cause la propriété privée des moyens de production et les logiques de marché. Le projet économique et social du fascisme, c’est pour l’essentiel un capitalisme national dans lequel rien n’est protégé sinon les profits des grandes entreprises nationales et où l’exploitation patronale ne manquerait pas d’être décuplée par l’écrasement du mouvement syndical, qui a toujours fait l’objet d’une haine farouche de la part de toutes les extrêmes-droites.

Le fascisme se développe donc à notre époque d’abord en raison de la crise d’hégémonie prolongée évoquée plus haut, qui tend à s’installer partout tant l’offensive néolibérale s’est déployée à l’échelle mondiale. Mais sa résistible ascension dérive aussi d’une situation sociale et politique où, dans la plupart des pays, les classes populaires et le mouvement ouvrier n’ont pas été écrasés, conservent une partie des droits sociaux conquis antérieurement et maintiennent des capacités de défense de leurs intérêts, mais apparaissent trop démoralisées, désorientées et divisées pour proposer une solution politique à la crise du système capitaliste. C’est dans cet entre-deux que se construisent les succès de l’extrême droite.

De cela découle des objectifs stratégiques pour le mouvement ouvrier et la gauche, que l’on pourrait résumer ainsi : refuser de céder la moindre parcelle de terrain aux fascistes, pour ne pas les laisser prendre confiance dans leurs forces et bloquer ainsi la construction d’un mouvement fasciste militant et de masse ; faire vivre un antiracisme politique visant à faire reculer en particulier le racisme institutionnel (qui affecte surtout les quartiers populaires des grandes villes), l’islamophobie, les politiques anti-migratoires, l’antisémitisme et les discriminations systémiques ; bâtir un front uni – politique, syndical, associatif – à la fois pour affronter le danger fasciste et populariser un projet de rupture avec le néolibéralisme autoritaire et xénophobe ; proposer une réponse à la crise d’hégémonie en se dotant d’une perspective de conquête du pouvoir politique. Le fascisme se nourrit de nos reculs, soyons à l’offensive !